Procrastination: de quoi s’agit-il? Qu’est-ce que ça cache?

La procrastination est un problème fréquent. Il n’est pas pathologique en soi mais peut entraîner des complications sociales ou relationnelles.

Rédacteur « procrastination « : Dr Nicolas Neveux, Psychiatre à Paris, formé en Thérapie Cognitive et Comportementale (AFTCC) et en Thérapie Interpersonnelle (IFTIP), Membre du Collège National Professionnel de Psychiatrie, mail: dr.neveux@gmail.com

Sources: Pratiquer la Thérapie Interpersonnelle (TIP) , Dunod; Manuel de thérapie comportementale et cognitive; L’hypersensibilité chez l’adulte, Mardaga.

.

L’essentiel

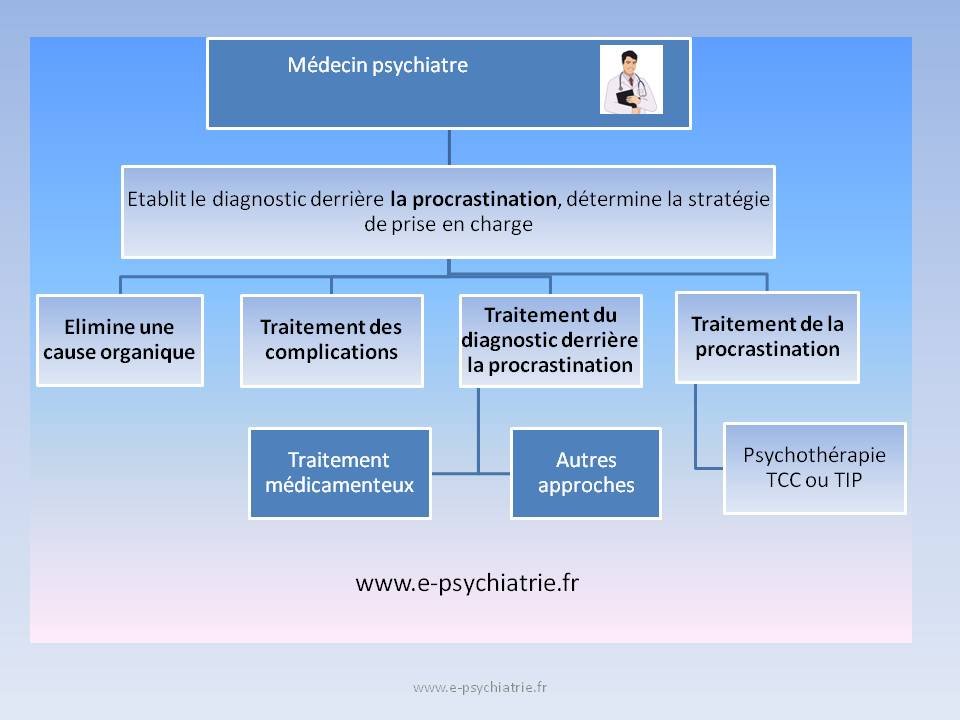

- Consulter un médecin/psychiatre devant toute procrastination afin de s’assurer qu’elle ne dissimule pas une pathologie psychiatrique et d’organiser la stratégie thérapeutique.

- La Thérapie cognitive et Comportementale (TCC) est à privilégier dans cette situation.

- Toujours rechercher l’existence de troubles associés (dépression, troubles anxieux…).

Généralités sur la procrastination

Épidémiologie : qui est touché ?

- Environ 20–25 % des adultes sont procrastinateurs chroniques.

- Parmi les étudiants, 75 % se considèrent procrastinateurs et 50 % le sont de façon problématique.

- C’est un phénomène mondial, associé à des troubles tels que TDAH, anxiété, dépression.

Symptomatologie de la procrastination

Les tâches pour lesquelles la procrastination se révèle la plus fréquente sont:

- les tâches rébarbatives (administrative, imposée…).

- celles qui génèrent de l’appréhension (dire ou faire quelque chose qui nous fait peur).

- mais aussi celles qui génèrent une émotion qui nous met mal à l’aise (surprise, voire même tâche agréable pour ceux qui ne savent pas le gérer).

Manifestations courantes

- Remise au lendemain systématique. La personne diffère en permanence.

- Métaplanification (planifier encore au lieu d’agir).

- Diversion par distractions (réseaux sociaux, tâches secondaires).

- Hyper intellectualisation et pseudo-rationnalisation des raisons de retarder les tâches.

Conséquences observables

- Stress, culpabilité, baisse de confiance.

- Retard dans les prises de décision ou soins médicaux.

- Effets négatifs sur le travail, les finances, la santé mentale et physique.

Psychopathologie et mécanismes sous-jacents

L’humain donne par défaut priorité à l’immédiateté par rapport au court terme, et au court terme par rapport au long terme. Comme le dit les proverbe: « un tiens vaut mieux que deux tu l’auras »… Du coup, nous avons tendance à assurer ce que l’on peut avoir ou vivre de façon immédiate.

Prise d’initiative

Initier une tâche implique de:

- identifier le but

- prioriser si ce but est bien à privilégier

- choisir le moyen le plus adapté d’atteindre ce but

- vérifier si le contexte s’y prête

- agir concrètement

Or étudier tous ces points implique un effort d’abstraction et une charge mentale. Par conséquent, si la personne n’est pas disposée à consentir ces efforts, elle versera dans la procrastination.

Mécanismes neuro/personnels

- Faible auto‑contrôle et impulsivité, liée à des différences génétiques

- Hyperbolic discounting : surestimation des bénéfices immédiats

- Implication de régions cérébrales telles que l’amygdale et le cortex préfrontal

- Le fait de consentir à accomplir une tâche rébarbative au profit d’un bénéfice long terme implique une capacité d’abstraction qui n’est pas instinctive. En effet, la personne doit anticiper et se projeter, ce qui est un effort réel et un processus cognitif complexe.

Mécanismes émotionnels

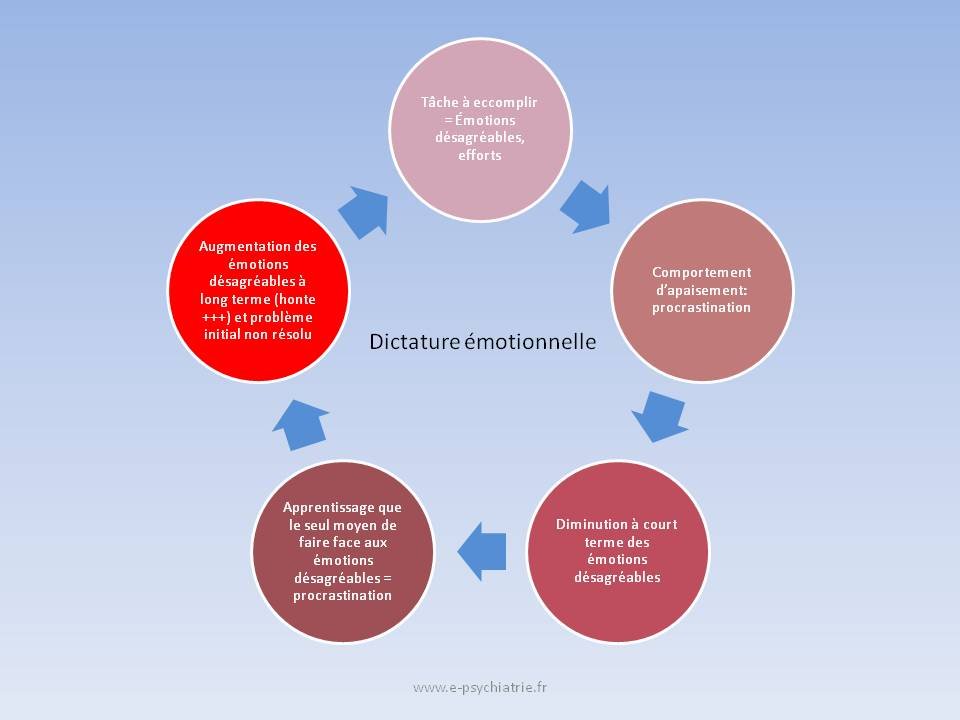

- La procrastination est avant tout un mauvais outil de régulation émotionnelle : on évite l’anxiété, l’ennui, la frustration. La personne fait donc le choix plus ou moins conscient d’éviter ces émotions désagréables à court terme. Ce mécanisme s’appelle la dictature émotionnelle.

- Elle est déclenchée par une tolérance limitée à l’inconfort.

La procrastination est un exemple typique de manifestation de la dictature émotionnelle. En effet, le patient adopte un comportement dicté par l’émotion, visant uniquement à la diminuer à court terme. Au lieu de chercher à solutionner le problème déclenchant, il tente de d’apaiser l’émotion en différant la tâche.

Cependant, cette vision parcellaire typique de la dictature émotionnelle entraîne le patient à

- négliger les conséquences rationnelles de son comportement au profit de la seule considération émotionnelle.

- négliger les conséquences à long terme au profit de la seule considération court terme.

- oublier de traiter les problèmes à l’origine de sa souffrance, dont les émotions ne sont que l’alerte.

- renforcer l’idée que le seul moyen de traiter son émotion est la procrastination.

C’est pourquoi la procrastination est très souvent corrélée à l’hypersensibilité émotionnelle. A ce sujet nous ne pouvons que conseiller la lecture de l’ouvrage l’hypersensibilité chez l’adulte, (éd Mardaga). En effet, la procrastination permet de faire face à l’intolérance à l’incertitude, à la frustration etc.

Dans de nombreux cas, il s’avère capital d’examiner la fonction de la procrastination. Supposons que Jean a deux chose à gérer: une tâche facile et un problème qui l’angoisse énormément. Parfois, on observe que Jean va procrastiner la tâche facile parce que, tant que celle-ci n’est pas réalisée, cela lui permet de détourner son attention du problème qui l’angoisse par ailleurs. La procrastination agit alors en détournant son attention de ce qui lui crée le véritable inconfort émotionnel.

Perspectives motivationnelles

- Selon la Temporal Motivation Theory, la motivation dépend du délai, de la valeur du résultat et de la probabilité de réussite.

- Le biais de valence négative accroît la procrastination chez certaines personnes.

- La difficulté à anticiper les bénéfices est fréquent parce qu’elle dépend de la faculté d’abstraction, laquelle n’est pas équitablement répartie entre les individus.

- Par ailleurs, on observe une autre difficulté: c’est la dictature de la rentabilité ou du « return over invest ». Les personnes ne consentent à effectuer une tâche qu’à la condition expresse que leurs efforts soient systématiquement suffisamment gratifiés. Il exigent une prévisibilité parfaite. Or c’est impossible, ce qui les conduit à repousser la tâche en espérant une situation hypothétique où la tâche serait récompensée avec certitude.

Facteurs cognitifs

- L’intolérance à la responsabilité (dilemme du capitaine) peut aussi conduire la personne à procrastiner.

Cas typique: Jérôme, 32 ans, n’est plus heureux en couple avec Natacha. Toutefois, il ne souhaite pas prendre la responsabilité de la rupture et procrastine.

- le perfectionnisme est aussi responsable de procrastination. Par peur de ne pas faire la tâche ou le choix parfait, la personne repousse la tâche ou le choix.

- les biais cognitifs conduisent à surestimer le caractère aversif ou la difficulté de la tâche. Cela se voit principalement dans le cas où l’anxiété joue pour beaucoup dans la procrastination.

Ex: Natacha n’est pas sûr à 100% qu’il faudrait quitter Jérôme, mais de peur de ne prendre la décision parfaite, retarde le choix de partir.

Relation au besoin de liberté

Pour l’enfant, ce sont les parents qui imposent la tâche rébarbative et la temporalité. Ce faisant, ce sont eux qui assument l’effort du cadre, tandis que l’enfant assume celui de la réalisation de la tâche. Or, à l’adulte obtient la liberté… qui consiste avant tout quelles contraintes il choisit de respecter. De la sorte, il subit la double peine: toujours l’effort d’accomplir la tâche, mais auquel se surajoute l’effort du cadre, qui n’est désormais plus assumé par un tiers extérieur.

La procrastination devient de ce fait bien plus difficile à vaincre. C’est d’ailleurs pour cette raison que beaucoup considèrent plus facile de respecter les délais lorsque la tâche est imposée par l’extérieur.

Mécanismes fondamentaux selon Dionne et Freeston

1. Procrastination comme conflit entre valeurs et émotions

Dionne et collègues (Gagnon & Raymond) soulignent que la procrastination naît d’un **désalignement entre ce qui a de la valeur (ex. réussir ses études)** et des émotions désagréables associées à l’activité (ennui, anxiété).

2. Biais temporels et valeurs perçues

S’appuyant sur les travaux de Freeston (inspirés de la Temporal Motivation Theory et du modèle de l’hyperbolic discounting), ils montrent que les procrastinateurs sous-estiment le poids de l’effort perçu quand la tâche est lointaine, mais gardent la valeur de la récompense future .

3. Régulation émotionnelle déficiente

Plutôt que de gérer leurs émotions, beaucoup se réfugient dans la procrastination comme forme de **régulation émotionnelle** : éviter la tension du travail, se distraire. Le but est de sortir de la dictature émotionnelle. Pour cela, on amène le patient à choisir peu à peu le paradigme du bénéfice long terme plutôt que la bénéfice court terme.

Diagnostics psychiatriques

Le problème de la procrastination est qu’elle peut être un symptôme d’authentiques pathologies psychiatriques.

- Souvent associée au TDAH, troubles anxieux, dépression, TOC

- Différentiation : la paresse n’implique pas culpabilité ni conflit ; le report stratégique vise l’optimisation.

Complications potentielles

- Retards accumulés : échecs scolaires, professionnels, tensions relationnelles

- Santé physique : report des soins, maladies aggravées

- Santé mentale : cercle vicieux d’anxiété, baisse d’estime, dépression

Traitements et stratégies

La prise en charge est assumée par un psychiatre. Son rôle consiste en tout premier lieu à éliminer une pathologie expliquant la procrastination.

Interventions comportementales et cognitives

- TCC: recadrage cognitif et ancrage d’actions: Perception biaisée de l’effort Rappels journaliers, journal de l’inaction par peur, Micro‑étapes + exposition graduée.

- Clarté des objectifs, découpage, récompenses, pauses.

- Techniques : règle des 5 minutes, effet Zeigarnik («commencer pour activer»).

Approche thérapeutique basée sur ces mécanismes

1. Clarification des valeurs & objectifs

Dionne et son équipe recommandent de commencer par **identifier ses valeurs profondes** (ex. autonomie, contribution), pour créer une motivation intrinsèque.

2. Engagement comportemental (ACT)

L’ACT permet d’agir malgré les pensées négatives (« je ne suis pas prêt ») ou l’anxiété, par des techniques de pleine conscience et de défusion cognitive.

3. Découpage “micro‑objectifs” et exposition émotionnelle

Inspiré aussi de la Thérapie Comportementale, Dionne préconise la division des tâches en mini‑étapes, activant l’effet Zeigarnik : commencer suffit souvent pour déclencher l’élan . Ces mini‑étapes sont aussi un moyen graduel d’exposer l’individu à l’inconfort sans le submerger.

4. Recalibrage cognitif sur l’effort et la récompense

Freeston et Dionne proposent de contrer le biais de discounting par des rappels structurés :

– Visualiser les gains à long terme,

– Faire des projections émotionnelles rapides,

– Utiliser un journal pour observer la diminution artificielle perçue de l’effort avec le temps.

Outils pratiques et gestion émotionnelle

- Listes de tâches SMART

- Blocage des distractions (applications, environnement)

- Tolérance à l’inconfort, autorégulation émotionnelle

Approche médicamenteuse et spécialisée

- En présence de TDAH, anxiété ou dépression : traitements combinés (médicaments + TCC)

- Entretien motivationnel pour étudiants

Synthèse & recommandations pratiques

Il faudra:

- éliminer une maladie psychiatrique sous-jacente

- reconnaître le mécanisme en jeu: biais temporel Visualisation + rappel des valeurs, et le modéliser en TCC

- si besoin: stratégie émotionnelle Techniques d’ACT (pleine conscience, défusion)

Conclusion

Les travaux de Frédérick Dionne et Marc Freeston montrent que la procrastination est moins un défaut de volonté qu’un phénomène complexe à la croisée des valeurs, des émotions et de biais cognitifs temporels. Leur approche combinée— TCC (dont ACT), précision des valeurs, découpage comportemental—offre des outils rigoureux et efficaces pour agir malgré les émotions et les distorsions cognitives.

Exemples cliniques illustratifs

Cas 1 : Caroline, 20 ans, étudiante en psychologie

Elle redoute les travaux écrits par peur d’être jugée ; décrivant : « Je sens mon cœur s’accélérer dès que je pense à mon mémoire ».

Intervention : identification de ses valeurs (apporter sa voix au débat), puis ACT : accepter la tension et commencer 5 min par jour. En 3 semaines, elle a terminé deux chapitres.

Cas 2 : Paul, 28 ans, employé TDAH

Il remet tout au dernier moment, sous prétexte “manque de temps” ou parce que l’effort “sera plus facile demain”.

Intervention : journal hebdo + liste de valeurs (“stabilité financière”, “crédibilité”), découpage des tâches + ACT = prise de responsabilité de ses émotions, et une amélioration du respect des deadlines.

Conclusion et appel à l’action

La procrastination, loin d’être un simple défaut, est un phénomène neuropsychologique et émotionnel complexe exigeant une approche structurée. En combinant diagnostic, TCC, rééducation émotionnelle et outils pratiques, et parfois traitements, on peut se libérer de l’inertie, améliorer sa vie personnelle et professionnelle.

Vous vous reconnaissez ? N’hésitez pas à consulter un psychiatre TCC.

Venir au cabinet à Paris

Dr Neveux Nicolas, 9 rue Troyon, Paris; tél: 0609727094

- Métro: Station Charles de Gaulle Etoile (ligne 6 depuis Paris 7-14-15-16; ligne 2 depuis Paris 17; ligne 1 depuis Paris 1-2-8, Neuilly sur Seine, La Défense, Nanterre).

- RER: Station Charles de Gaulle Etoile (RER A depuis La Défense, Nanterre, Paris 8, Paris 1-4-11, Rueil, Maisons Laffitte, Le Vésinet etc…).

- Bus: Station Charles de Gaulle Etoile (lignes 22-30-52 depuis Paris 75016; ligne 92 depuis Paris 75007, 75014, 75015; lignes 30-31-92-93 depuis Paris 75017; ligne 73 depuis Neuilly sur Seine; lignes 22-52-73 depuis Paris 8; ligne 92 depuis Levallois).

Fait à Paris 16 par un psychiatre et un psychologue.

Image par Gerd Altmann

Auteur

Mail: dr.neveux@gmail.com (à privilégier+++)

Tél: 0609727094 (laisser un message)

Au cabinet: 9 rue Troyon 75017 Paris

NB: Pas de consultation par mail ou téléphone. Les messages ne sont pas consultés hors jours et heures ouvrables. En cas d’urgence, contacter le SAMU (15)